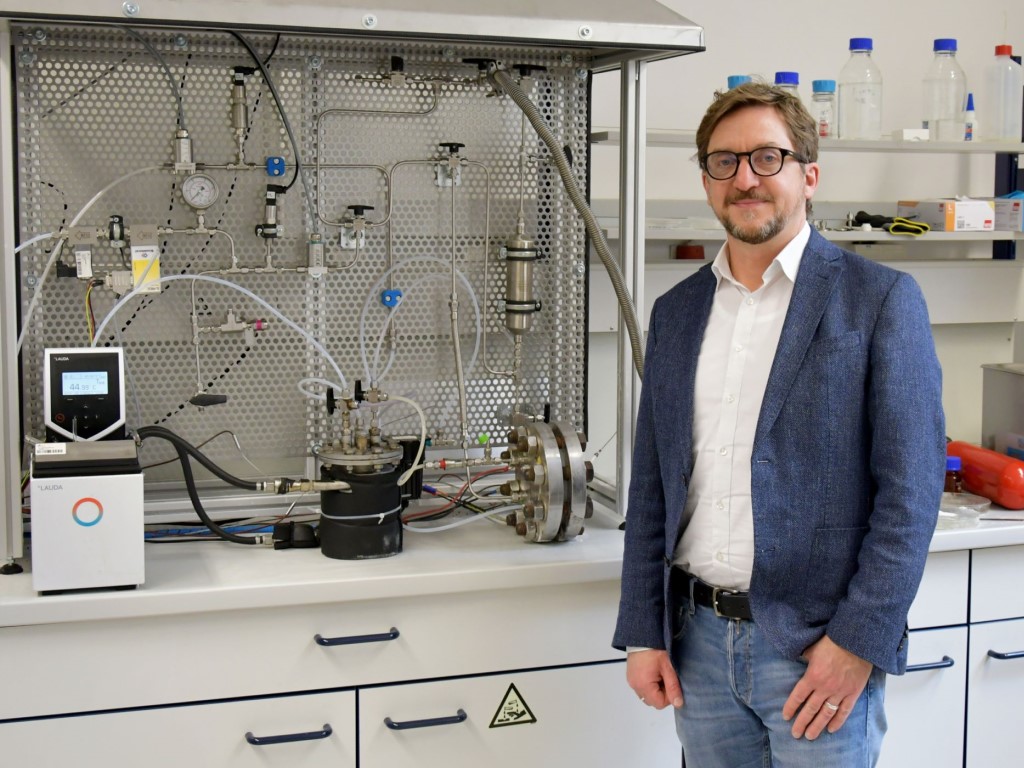

15. März 2022 | Im Projekt „MechaMod“, das zum Forschungsverbund „Systemanalyse“ des Leitprojekts „TransHyDE“ gehört, beschreibt und simuliert die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) detailliert das Verhalten wichtiger Anlagen in kommenden Wasserstoffnetzen und ihre Kopplung mit Stromnetzen. Damit schafft sie eine Grundlage für weitere Untersuchungen einer Netzinfrastruktur für Wasserstoff.

Derzeit leistet Erdgas einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung in Deutschland. Laut Bundeswirtschaftsministerium gibt es ein Rohrleitungsnetz von 511.000 Kilometern Länge, um den Energieträger zu Industrie, Kraftwerken und weiteren Verbrauchern (Heizen, Kochen) zu bringen. Dieses Pipelinenetz besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Wenn Gas durch die Leitungen fließt, wird es durch Reibung langsamer und es kommt zu einem Druckabfall. Deshalb wird dies alle 100 bis 200 Kilometer in sogenannten Verdichterstationen – wie zum Beispiel in Köln-Porz – wieder ausgeglichen. Nun stellt sich die Frage, ob und wie das Erdgasnetz auch für den Transport von Wasserstoff genutzt werden kann.

Im Forschungsverbund Systemanalyse simuliert ein Team von mehr als 20 Partnern, wie die Netzinfrastruktur sich über die Jahre deutschlandweit beziehungsweise lokal entwickeln wird.

„Wir beschreiben in Simulationen, welche Konsequenzen die Durchleitung in verschiedenen dynamischen Szenarien hat, vor allem hinsichtlich regionaler Kapazitäten, Qualität, sicherer Versorgung“, sagt die MechaMod-Projektleiterin Prof. Dr. Tanja Clees, die dem Direktorium des Instituts für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) der H-BRS angehört.

Projekt MechaMod betrachtet alle mechatronischen Anlagen des Netzes

Der Projektschwerpunkt in MechaMod liegt auf physikalisch-chemischen Detailmodellierungen für alle mechatronischen Anlagen des Netzes – also von den Elektrolyseuren (in denen Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird) über die Verdichterstationen und Regler bis hin zu möglicherweise umgerüsteten Gas- und Dampfkraftwerken. Auch mögliche Brennstoffzellenkraftwerke, die es in Deutschland bislang nicht gibt, sind Teil der Simulationen. In diesen wird aus Wasserstoff und Sauerstoff Wasser erzeugt, und die dabei entstehende Energie in Form von Strom und Wärme genutzt.

Bei ihren Simulationen kann die Hochschule bereits auf Erfahrungen mit Wasserstoff in der Industrie aufbauen. „Das ist keine neue Technik“, sagt H-BRS-Wissenschaftlerin Clees. So verbindet ein 240 Kilometer langes Wasserstoffnetz seit Langem die Chemiestandorte in Dormagen und Leverkusen mit dem Ruhrgebiet. „Das zeigt, dass die Menschen keine Sorgen haben müssen, wenn Wasserstoff durch Pipelines transportiert wird“, so Clees.

Energietransportsystem wird umgebaut

Im Projekt MechaMod berechnet die Forschungsprofessorin nun unterschiedliche Szenarien, in denen mehrere Fragen eine Rolle spielen: Wieviel Wärme entsteht bei der Elektrolyse? In welcher Qualität wird der Wasserstoff in die Pipelines geschickt? Gibt es bei der Durchleitung weitere Verunreinigungen? Welchen Einfluss hat die Zusammensetzung des Gases auf Anlagen und Druckabfall? Wie reagieren Gas- und Stromnetz miteinander? „Wir wollen das Verhalten des Wasserstoffs sauber beschreiben und damit die Grundlage für weitere Forschungen legen“, sagt Clees. Das Team baue auch Softwaremodule, die anschließend den Projektpartnern als Fundament für deren Untersuchungen dienen sollen.

„Das Leitungsnetz kann nicht so einfach im laufenden Betrieb auf Wasserstoff umgerüstet werden, wie es aktuell in Teilen Deutschlands bei der Umstellung von niederkalorischem Erdgas aus den Niederlanden auf hochkalorisches Erdgas aus Norwegen oder Russland der Fall ist“, sagt Clees.

Klar sei aber, dass das ganze Energietransportsystem in den nächsten Jahren umgebaut werde. Konkret heiße das: 2019 sei ein Energiebedarf für Industrie und Haushalte in Höhe eines Heizwertes von 900 Terawattstunden (TWh; eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden) mit Erdgas gedeckt worden. Bis zum Jahr 2050 soll ein prognostizierter Bedarf von mehr als 1000 Terawattstunden jeweils zur Hälfte mit Wasserstoff und synthetischem Methan oder Biomethan gedeckt werden. Dafür müsse das Fernleitungssystem aufgespalten werden, so Clees.

Mit ihren Forschungen legt sie eine Grundlage für den Umbau. Gleichzeitig sagt sie aber auch: „Wir müssen den Energieverbrauch im Ganzen deutlich senken, daran führt kein Weg vorbei. Der aktuelle Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Sanktionen führen uns das nur umso drastischer vor Augen“.